Nachdem die tradierte Mutterrolle im Zuge der zweiten Frauenbewegung abgelehnt worden ist und sich Künstlerinnen wie Ulrike Rosenbach oder Valie Export mit dem Bild der Mutter, wie es in der Darstellung der Madonna überliefert ist, in den siebziger Jahren auf provozierende Art künstlerisch auseinandergesetzt haben, ist in den postfeministischen neunziger Jahren eine Wiedergeburt des Madonnenbildes in den populären Bildmedien zu erleben.

Mitte der siebziger Jahre hatte die österreichische Künstlerin Valie Export in einigen Fotocollagen das überlieferte Madonnenbild konterkariert und das Klischee mit provozierenden Bildaussagen entlarvt. So zeigte sie etwa in ihrer Arbeit Geburtenmadonna von 1976 ein weibliches Modell in zeitgenössischer Kleidung, das in der Pose der Pietà Michelangelos auf einer Waschmaschine thront. Zwischen ihren breit geöffneten Beinen windet sich ein rotes, gewrungenes Handtuch aus der Wäschetrommel heraus. Die überzeitliche Idealfigur der Madonna wird in Exports Inszenierung durch die Bekleidung zu einer zeitgenössischen Figur und zudem mit einem Versatzstück der domestizierenden Sphäre, einer Waschmaschine, in Beziehung gesetzt. Ulrike Rosenbach schoss 1975 während ihrer Performance Glauben sie nicht, dass ich eine Amazone bin, mit 15 Pfeilen auf eine Reproduktion von Stefan Lochners Bildtafel Madonna im Rosenhag. Das von der Künstlerin während der Schießaktion aufgenommene Video lässt durch das Mittel der Überblendung ihr eigenes Gesicht mit dem Antlitz der Madonna verschmelzen. Die Aggression in Form der Pfeile, die Rosenbach gegen das idealisierte Mutterbildnis richtete, treffen auch sie selbst, daher werden in dieser Performance Ambivalenzen der Künstlerin deutlich. Rosenbach hat damit sehr anschaulich die innere Gebrochenheit der Frauengenerationen der achtziger und neunziger Jahre in Westdeutschland visualisiert. Denn einerseits lehnten diese die tradierte Mutterrolle ab, deren ausschließliches Dasein für Mann und Kinder ihnen andere Entwicklungsmöglichkeiten raubte. Viele Frauen wollten aber andererseits auch nicht auf Kinder verzichten, waren und sind auf der Suche nach neuen, alternativen Rollenmodellen für ein partnerschaftliches Familienleben. Dass dies bislang nur in geringem Ausmaß geglückt ist, beweist die Statistik, denn seit den siebziger Jahren sind die Geburtenzahlen in Deutschland mehr als 25 Prozent zurückgegangen, die Scheidungsraten gestiegen und vierzig Prozent der Frauen mit Hochschulausbildung ohne Kinder.

„Wem will man das als Emanzipation verkaufen, wenn in Schweden nur zehn Prozent der Akademikerinnen kinderlos bleiben“, fragt Susanne Mayer provozierend in ihrem 2002 erschienenen Buch Deutschland armes Kinderland[1]. Sie plädiert darin für eine neue Familienkultur in Deutschland und eine Wende in der bundesdeutschen Familienpolitik. Die Politik nimmt sich dieses Themas nur vordergründig an, dies zeigen die PR-Maßnahmen zur letzten Bundestagswahl. Die SPD ging auf Stimmenfang mit einem Plakat, das eine offenbar proletarische Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm in der Darstellungstradition von Käthe Kollwitz zeigte. Ein Anachronismus in einer Zeit, in der Frauen nicht mehr allein für die Erziehung gemeinsamer Kinder zuständig sein wollen. Das Pendant der CDU dazu war die Inszenierung der jungen, schön anzusehenden und hochschwangeren Abgeordneten Claudia Reiche aus Ostdeutschland als künftiger Familienministerin in der medialen Öffentlichkeit.

Auch der Wahlkampf 2002 führte uns zwei Spielarten der Madonna vor Augen: die sozialdemokratische der proletarischen Mutter und die konservative der Hochglanzmadonna mit Hilfspersonal im Hintergrund. Sie veranschaulichen in zwei extremen Positionen die neue dramatische Benachteiligung, die sich zwischen Männern und Frauen in den letzten zwanzig Jahren aufgetan hat. Kinder zu haben ist ein Privileg geworden, dem von Männern und dem von Wohlhabenden, die jene Entbehrungen, die bei vielen den Wunsch nach Kindern erdrücken, besser abfedern können. Mayer spricht davon, dass die heutige Gesellschaft in Deutschland zweigeteilt sei. Sie habe sich polarisiert in eine Lebensform, die privilegiert ist, weil sie Kinder nicht mit einschließt und über Ressourcen an Geld und Zeit verfügt und eine Lebensform der Minderheit, der mit Kindern, die Soziologen nicht selten als benachteiligt, überlastet und überfordert beschreiben.[2]

Die Tatsache, dass sich sowohl konservative als auch linke Positionen des Bildes der Madonna zur Illustration ihrer Botschaften bedienen, macht es notwendig, das als überholt geglaubte Madonnenschema etwas näher zu betrachten und die Frage nach den Hintergründen für die Langlebigkeit dieses Bildes in den Köpfen zu stellen.

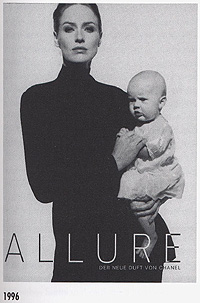

Vorgestellt wird zunächst eine Werbefotografie der Firma Chanel von 1996 für das Parfum Allure. (Abbildung 1) Sie zeigt eine elegant gekleidete Frau androgynen Typs, die den/die BetrachterIn kühl anblickt. Auf dem linken Arm trägt sie ein Baby, das in ein romantisierendes weißes Spitzenkleidchen gesteckt worden ist. Das Kind wirkt auf dem Arm der Frau deplaziert und erweckt den Eindruck eines modischen Accessoires. Die Frau nimmt keine Beziehung zu dem Kind auf und präsentiert es wie ein Statussymbol. Das Werbebild von Chanel steht wie die unlängst zur Mutter gewordene Claudia Schiffer und Verona Feldbusch oder Lara Croft-Darstellerin Angela Jolie für den Mythos der Karrierefrau mit Kind, der sich derzeit gut vermarkten lässt. Der Mythos des postfeministischen Zeitalters gibt vor, dass es für eine Frau ganz einfach sei, schön und begehrenswert zu sein, dabei im Beruf erfolgreich und ein Kind großzuziehen. Diese Bilder von Supermüttern, die in Hochglanzaufmachung die Tradition der Madonnen fortschreiben, sind reine Projektionen, die den Blick von außen auf das Mutter-Kind-Verhältnis erfassen. Sie dienen repräsentativen Zwecken, in dem sie der Mutter durch die öffentliche Zurschaustellung des Kindes einen Zugewinn an Ansehen verleihen. Der reale Arbeitsplatz Kind[3], an dem diese Frauen nicht alleine tätig sind, wird auf den Darstellungen nicht sichtbar gemacht und das damit verbundene mothering[4] unterschlagen. Der derzeitige Erfolg dieser Bildkonstruktion sagt einiges über die vielbeschworene Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der bundesdeutschen Realität aus. Denn der moderne Arbeitsmarkt favorisiert die nomadisierenden, hochflexiblen Arbeitenden, die kein mothering erfüllen können. Auf diese Weise werden die klassischen Rollenklischees in der Familie und die damit einhergehende Aufteilung zwischen privatem und öffentlichem Arbeitsbereich weiterhin eher zementiert als aufgebrochen.

Als krasses Gegenbeispiel zu dem beschriebenen werbewirksamen Mythos im Habitus der Madonna möchte ich eine Arbeit Cindy Shermans von 1994 nennen. Sherman, die sich künstlerisch mit stereotypen weiblichen Rollenklischees auseinandersetzt, hat für die Fotoarbeit Untitled # 312 eine Frau und zwei Kinder aus Idealkörpern, nämlich Puppen, zusammengestellt. Die einzelnen auseinandergerissenen Puppenteile werden von ihr zu neuen, abnormen Figuren zusammengesetzt und fotografisch inszeniert. Shermans Arbeitsweise zeigt eine kritische Reflektion mit den marktgängigen Hyperkörpern, die sie, ins Groteske gewendet, der der Öffentlichkeit ungeschminkt und ungeschützt preisgibt.

Diese gegensätzlichen Bildkonstruktionen der Beziehung zwischen Mutter und Kind aus den neunziger Jahren umreißen das Spektrum, vor dem die Auseinandersetzung über Mutter-Kind-Bildnisse, im Kontext massiver gesellschaftlicher Veränderungen, ansetzen sollte: Auf der einen Seite treffen wir auf die idealisierende Hochglanzmadonna, die unserer zunehmend materiellen, auf Konsum und Profit ausgerichteten Gesellschaft entspricht und in der das Kind, werbewirksam eingesetzt, zum Statussymbol wird. Auf der anderen Seite konfrontiert uns Sherman mit der Zerstückelung und Zerstörung des Idealbildes, zeigt schonungslos die Beziehungslosigkeit der Figuren untereinander und lässt emotionale und soziale Verelendung assoziieren.

An dieser Stelle soll und kann auf die Geschichte des Madonnenbildes seit dem frühen Mittelalter im Detail nicht eingegangen werden.[5] Um der Wirksamkeit des Klischees auf den Grund zu gehen, seien jedoch grundlegende Merkmale des Darstellungsschemas benannt, die für die Rezeption ausschlaggebend sind:

Seit der Renaissance erfahren die Madonnendarstellungen eine zunehmende Verweltlichung und somit eine Abkopplung von der religiösen und höfischen Sphäre. Giovanni Bellini etwa platziert seine Madonna um 1500 inmitten einer Landschaft. Sie sitzt dort zwar noch auf einem Thron, aber die Frauenfigur ist sehr naturgetreu und realistisch dargestellt. Ihr Heiligenschein ist kaum zu erkennen und statt einer Krone trägt sie ein weißes Tuch. Caravaggio zeigt um 1590 eine Frau mit ihrem Kind aus der unteren Bevölkerungsschicht und stellt die intime Symbiose zwischen den beiden sehr eindringlich dar. Dieses seit der Renaissance immer häufiger dargestellte friedliche und bisweilen witzige und sinnliche Zusammenspiel zwischen der Mutter und ihrem Kind, das in vielen Mariendarstellungen sichtbar wird, verweist auf die imaginären BetrachterInnen der Szene, die mit sehnsüchtigen und vielleicht sogar neidvollen Blicken von außen auf diese innige Zweisamkeit schauen. Dieser Blick von außen impliziert das Ausgeschlossensein von der sinnlichen Erfahrung, die mit der einmaligen leiblichen des Gebärens und Versorgens eines Kleinkindes erlebt werden kann. Anschaulich wird dieser Blick in einem Holzschnitt Hans Baldung Griens aus dem Jahr 1511, der eine Darstellung der Maria Selbdritt zeigt. (Abb.2) Josef, der versonnen und melancholisch auf die sich vor ihm abspielende intime Szenerie zwischen den beiden Frauen und dem Säugling herabblickt, ist durch eine Mauer von den Frauen abgetrennt. Wichtig für das Verständnis des Madonnenbildes und der damit verbunden Idealisierung der Mutter-Kind-Beziehung ist, sich die Bedeutung der räumlichen Trennung zwischen dem Betrachter und der sich abspielenden Szene klar zu machen. Der Vater bleibt bei Baldung Grien in punkto Kind bildlich gesprochen außen vor, das Kinderhaben ist Sache der Frauen.

Auch in den ersten Darstellungen, die sich der Kindererziehung und dem Schulwesen widmen, sind fast ausschließlich Frauen zu sehen. Ein Holzschnitt des Petrarcameisters von 1523 zeigt beispielsweise ein Fruchtbares und wohlsprechliches Hausweib. (Abb. 3) Dargestellt ist eine Mutter in der Tradition der Maria lactans[6], sie sitzt vor einem Bett in der Kinderstube, in der sich einige Kinder unter Aufsicht der Kinderfrau tummeln. Am rechten Bildrand ist der Vater, ein Patrizier zu sehen, der den Raum gerade mit einem Fuß betreten hat, jedoch mit einer abwehrenden Geste seiner Frau andeutet, dass er in die sich vor ihm ausbreitende anarchische Kinderstube nicht weiter vordringen möchte – sie ist das Territorium der Frau.

Das wachsende Interesse am Kind in bildlichen Darstellungen geht einher mit Schilderungen des Erziehungsalltages, die bezeichnender Weise nicht auf repräsentativen Gemälden, sondern in untergeordneten Bildmedien, wie dem Holzschnitt und der Zeichnung zu finden sind. Darin wird eine Tendenz ersichtlich, die das Thema Mutter-Kind ab dem 16. Jahrhundert auf zwei hierarchisch verschiedenen Bildebenen ansiedelt: zum einen in der repräsentativen Tafelmalerei und Skulptur, dort treffen wir nach wie vor auf die Madonna; zum anderen in Zeichnungen und Gebrauchsgrafik – hier konnten die Künstler ihre persönlichen privaten Beobachtungen festhalten und artikulieren, etwa den Erziehungsalltag von Frauen mit Kindern. Die Diskrepanz zwischen den repräsentativen Darstellungen des Privaten und der Realität des häuslichen Lebens markiert die Grenzlinie zwischen privatem und öffentlichem Lebensraum. Das Private soll offenbar nicht sichtbar werden, denn dort, wo es in den Bereich des Zurschaustellens, der Repräsentation, transportiert wird, treffen wir auf die idealisierende Form des Mutter-Kind-Verhältnisses, die Madonna.

In diesem Punkt sehe ich eine Wesensverwandtschaft zwischen den Mutter-Kind-Darstellungen, die dem Madonnenschema folgen und dem weiblichen Idealkörper der Allegorie. Sowohl Madonnen als auch Allegorien sind namenlose Frauenbildnisse, die in Hülle und Fülle in der Geschichte der Kunst anzutreffen sind und die nicht darstellbare Werte und Normen abbilden.[7] Zwar ähneln die Madonnen in ihrer Darstellung der Allegorie der Caritas, doch während die Caritas meistens partiell nackt posiert, ist die Madonna immer bekleidet. Das Erhöhen von Mütterlichkeit mittels Unterschlagung der realen Versorgungs- und Erziehungsleistung, die ja immer noch überwiegend von Frauen geleistet wird, kennzeichnet bis in die Gegenwart hinein unsere tradierten Madonnenbilder. Ich möchte sie daher als Allegorien für Mütterlichkeit bezeichnen.[8] Sie stellen, genauso wie andere Allegorien, das Gegenbild zu der männlich geprägten öffentlichen Lebenspraxis dar. Allegorien der Mütterlichkeit sind Projektionsfläche für Sehnsüchte nach einem ursprünglichen, sinnenfreudigen und natürlichen Leben.

Eine aufschlussreiche Veränderung im Mutter-Kind-Bildnis tritt im 19. Jahrhundert ein, in dem sich erstmals bildende Künstlerinnen mit den weiblichen Rollenklischees künstlerisch auseinandersetzen. So zeigt das Aquarell einer unbekannten Künstlerin aus dem Goethe-Umkreis eine junge Frau vor einem antikisierenden Tempel sitzend, die Mappe mit Zeichenblättern liegt zu ihren Füßen. (Abb. 4) Sie könnte eine Allegorie der bildenden Kunst darstellen, wenn sie nicht ein kleines Kind auf dem Arm hätte, das ihr gerade das Arbeitsinstrument, ihren Pinsel, aus der Hand nähme. Die Künstlerin wendet den Blick dem / der BetrachterIn fragend zu, sie befindet sich im Widerspruch zwischen dem Ideal der Kunstausübung und der Mutterschaft, die sich gegenseitig im Weg stehen. Als Beispiel aus dem Bereich der Dichtung sei ein Gemälde genannt, das die Dichterin Clothilde am Bett ihres schlafenden Kindes darstellt. Auch sie wirkt mit dem Schriftband auf ihrem Schoß wie eine Allegorie der Dichtkunst, was hier nicht dazu passen will, ist das Kinderbett, an dessen Seite die Künstlerin erst arbeiten kann, wenn das Kind ruhig schläft. Die Künstlerinnen greifen in ihren kritischen Auseinandersetzungen mit dem Thema Mutterschaft zu den weiblichen Allegorien der Künste und setzen die allegorischen Figuren, stellvertretend für sich selbst, in Beziehung zum Alltag mit einem kleinen Kind. Die entstandenen Darstellungen zeichnen eine kritische Sicht, denn die Künstlerin/-Mutter in der Figuration der Allegorie wird in ihrer künstlerischen Arbeit durch das Kind unterbrochen und behindert. Allerdings stellen diese Künstlerinnen in Deutschland die alleinige Zuständigkeit der Frau für Kinder und Familie noch in keiner Weise in Frage. Einige Künstlerinnen, wie z.B. Barbara Popp um 1840, übermitteln in ihren Bildern absolut traditionelle Rollenklischees und ordnen die Mutterrolle eindeutig den Frauen zu.[9]

Dagegen gab es im nachrevolutionären Frankreich etwa zur gleichen Zeit schon scharfe Kritik an den sich emanzipierenden Frauen, für die ihr künstlerisches Werk so wichtig war, dass sie dabei ihre Mutterpflichten vernachlässigten. So hat der Karikaturist Daumier in seiner Blaustrumpf-Serie von 1844 die Verwahrlosung und Gefährdung von Kindern durch eine schriftstellernde Mutter deutlich angeprangert. Während die Mutter sich am Tisch schreibend ganz ihrer künstlerischen Arbeit hingibt und so gar nicht wie eine Muse der Dichtung wirkt, ertrinkt das Kind im Wasserbad. Hier wird der Arbeitsplatz Kind, der in der Öffentlichkeit sonst gerne unterschlagen wird, drastisch vorgeführt und angemahnt. Die Mutter, die sich nicht dem Ideal beugen und ihre Rolle pflichtgemäß ausüben will, wird als Rabenmutter verunglimpft.

Interessant ist, dass schließlich gegen Ende des 19. Jahrhunderts, etwa bei der nordamerikanischen (jedoch in Paris lebenden) Malerin Mary Cassatt das Thema mothering auch in das repräsentative Leinwandgemälde Einzug hält. Cassatt zeigt Frauen mit Kindern in einer nicht-idealisierenden Weise, sie stellt das Zusammensein von Frauen mit Kindern ins Zentrum ihrer Bilder und inszeniert diese Frauen positiv als aktiv handelnde Erzieherinnen, die Beziehungsarbeit leisten. Es handelt sich dabei, und das ist ungewöhnlich, nicht um eine distanzierende Perspektive auf die häusliche Arbeit, sondern um eine Sicht aus allernächster Nähe, die durch die formatfüllende, z.T. lebensgroße Präsentation den Wert dieser Arbeit zum Ausdruck bringt.

Bildende Künstlerinnen haben seit dem 19. Jahrhundert versucht, der tradierten Madonnendarstellung alternative Facetten hinzuzufügen. Diese Tendenz lässt sich auch im 20. Jahrhundert weiter verfolgen. Während die Künstlerväter in ihrer traditionell privilegierten Rolle des distanzierten Beobachters verharren, suchen Künstlermütter die Auseinandersetzung mit Rollenklischees und den damit verbundenen Erwartungen und Beschränkungen der Wahlmöglichkeiten ihrer Existenz.

Zwei etwa zeitgleiche Arbeiten von Otto Dix und Hanna Nagel illustrieren, wo der Kampf der Geschlechter um 1927 tobte. Während Otto Dix sich in seinem Familienporträt als Vater an den Rand des Bildes versetzte und damit die vorab beschriebene privilegierte männliche Außenseiter- und Beobachterposition beschreibt, macht die Künstlerin Hanna Nagel den Konflikt zwischen den beiden Partnern in ihrer Zeichnung Die unvollkommene Ehe (1928) deutlich. Sie zeigt Mann und Frau voneinander abgewandt. Die sitzende Frau blickt frontal aus dem Bild heraus und hält ein Kind im Arm, während der Mann sich mit dem Rücken zu ihr, wild gestikulierend seiner Kunst zuwendet. Die Mutter hat von ihm in Bezug auf das Kind keine tatkräftige Unterstützung zu erwarten, sie wird in dieser Situation allein gelassen. In Nagels Arbeit Maria versucht nachts heimlich zu zeichnen, die zwischen 1933 und 1945 entstanden ist, bedient sich die Künstlerin, wie ihre Kolleginnen des 19. Jahrhunderts, wiederum einer Allegorie, um den geschlechtsspezifischen Rollenkonflikt zu illustrieren. Sie zeigt die mütterliche Allegorie der Madonna, die des nachts auf einer Treppe sitzend versucht zu zeichnen, während das Kind zu ihren Füßen schläft.

Ein berühmtes Bild von Max Ernst, das in seiner Entstehungszeit einen klaren Tabubruch darstellte, gewinnt vor dem aufgezeigten Hintergrund der Mütterlichkeitsallegorie Madonna einen neuen Sinn. In La Vierge corrigeant l’enfant Jésus devant trois témoins: André Breton, Paul Eluard et le peintre von 1926 schildert Max Ernst eine unglaubliche Szene: Während sich die drei Männer im Hintergrund, durch eine Wand deutlich abgetrennt von der Madonna, hinter einem Fenster ungestört unterhalten und dabei die Szene im Vordergrund beobachten, lässt diese ihren Aggressionen freien Lauf. Einerseits formuliert Max Ernst eine deutliche Kritik an der idealisierten Mutterfigur. Er verunglimpft nicht die Mutter selbst, wie Daumier es tat, sondern bricht mit einem Idealbild, das nicht mehr der Zeit entsprach. Gleichzeitig setzt er aber nicht den distanzierenden Blick der Männergesellschaft außer Kraft, der wieder einmal durch die räumliche Abtrennung vom Bildgeschehen visualisiert wird.

Interessant ist vor diesem Hintergrund die Erweiterung des Darstellungsschemas der Madonna durch feministische Künstlerinnen in den siebziger Jahren. Wie eingangs erwähnt, hat Valie Export die mütterliche Allegorie mit den zermürbenden Anteilen des Lebens- und Arbeitsalltages von Frauen in Verbindung gebracht und damit den herausgehobenen Status der Allegorie ins Absurde geführt. Das weibliche Vorbild für Mütterlichkeit, die Madonna wird in Gestik und Mimik von lebendigen Frauen nachgestellt und thront nicht in einer überirdischen Sphäre, sondern auf einer technischen Errungenschaft, die den Frauen das Waschen und Putzen erleichtern soll.

Diese Kritik der feministischen Künstlerinnen hat jedoch nicht hinreichend an den tradierten Idealbildern von Mütterlichkeit rütteln können. Da ist der schöne Schein zu mächtig, wie die neuen Madonnenikonen des Showbusiness und der Werbung beweisen. Denn für die Präsentation des Kindes als Statusobjekt, in dem das Kinderhaben ohne seine mühevollen Seiten vorgeführt werden soll, eigenen sich die Hochglanzmadonnen hervorragend. Sie irritieren uns allerdings durch ihre seltsam kühle und beziehungslose Aura.

Zukunftsweisender scheint mir daher der weniger beachtete gesellschaftliche Trend zu den männlichen Müttern zu sein, der leider nicht werbewirksam daherkommt. Dies ist auch nicht verwunderlich, denn der aktive Vater, der sich Zeit für Familie und Beziehungen nimmt, könnte unser Wirtschaftsleben revolutionieren. Mothering kann grundsätzlich von jedem Menschen geleistet werden, der bereit und in der Lage ist, sich zeitlich und emotional auf die Bedürfnisse von Kindern einzustellen. Die wenigen öffentlich gewordenen Bilder von Vätern, die sich alltäglich um ihre Kinder kümmern, belegen dies. Auch sie arbeiten wie ihre weiblichen Pendants unsichtbar, im Verborgenen und nicht an repräsentativen Stellen. Ein anschauliches Beispiel für den von Frauen und Kindern eingeforderten aktiven Vater ist das Bild der Fotojournalistin Barbara Klemm aus dem Jahre 1990. Es zeigt einen studentischen Vater, der dem Säugling in einem leeren Hörsaal der Universität die Flasche gibt. Jedoch ist der öffentliche Raum, in dem diese Szene lokalisiert wird, aufschlussreich, denn das studentische Leben bietet zeitliche Flexibilität in einem hohen Ausmaß, verbunden mit wenig Geld. Der gleiche Vater wäre an einem anderen Arbeitsplatz wohl kaum denkbar. Dieses Foto, das keine repräsentative Darstellung ist, kann als Beleg für die neue Väterlichkeit gewertet werden. Die derzeitigen gesellschaftlichen Verhältnisse und das Arbeitsleben unterliegen jedoch einer Zeitökonomie, die eine Verbindung des Lebens mit Kindern und der notwendigen Lohnarbeit nur unter schwierigsten Bedingungen möglich macht. Deswegen entscheiden sich viele junge Menschen für die Kinderlosigkeit oder die Einkindfamilie. Dieses als gesamtgesellschaftliches Problem zu benennen und es nicht weiterhin als Privatproblem auszugrenzen, wäre der richtige Weg, um auf mehr Flexibilität in der Arbeitswelt, Anerkennung und Bereitschaft zur Mithilfe bei mothering in der Gesellschaft zu drängen. Neuauflagen der Idealbilder von Mütterlichkeit helfen nicht weiter, wenn es darum geht eine neue Kultur der Fürsorglichkeit zu entwickeln, die nicht nur von Frauen, sondern auch von Männern getragen wird. Sie stehen einer kritischen Auseinandersetzung mit dem tradierten Rollenverhalten in der Alltagspraxis im Weg und erschweren damit die notwendigen gesellschaftspolitischen Weichenstellungen. Denn neben der persönlichen Arbeit der/des Einzelnen an sich selbst ist eine Veränderung der Bildungs- und Berufssysteme notwendig, damit auf der einen Seite hohe Qualifikation und frühe ökonomische Selbstständigkeit möglich sind, und sich andererseits das Unterbrechen beruflicher Karrieren und das Wechseln zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen nicht nachteilig für diejenigen auswirkt, die sich so entscheiden.[10] Die sinkenden Geburtenraten machen eines deutlich: auch der Arbeitsplatz Kind lässt sich wegrationalisieren, aber zu welchem Preis? Hans Bertram formuliert dies sehr treffend: Eine Gesellschaft, die aus ökonomischen Gründen keine Zeit für Partnerschaften, keine Zeit für Kinder und keine Zeit für die Unterstützung der Älteren hat, hat sich längst selbst aufgegeben.

[1]: Susanne Mayer: Deutschland armes Kinderland. Wie die Ego-Gesellschaft unsere Zukunft verspielt. Plädoyer für eine neue Familienkultur. Frankfurt am Main 2002, S. 17.

[2]: Ebd., S. 15.

[3]: Ich übernehme diesen von Elisabeth von Dücker geprägten Begriff (vgl. deren Beitrag im vorliegenden Heft) aus der Broschüre Arbeitsplatz Kind. Über die Verteilung von Erziehungs- und Erwerbsarbeit (Wiesbaden 1998; Schriftenreihe der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung). – Der vorwiegend von Männern definierte Arbeitsbegriff, der nur die bezahlte Erwerbsarbeit umfasst, soll damit kritisch hinterfragt werden. Wenn von Arbeit gesprochen wird, muss die ganze Breite der in der Gesellschaft geleisteten Arbeit als Grundlage dienen.

[4]: Elisabeth von Dücker weist in ihrem Artikel Arbeitsplatz Kind (wie Anm. 3, S. 9–33) auf die amerikanische Philosophin Sara Ruddick hin, die mothering folgendermaßen definiert: „Eine Mutter ist eine Person, die einen signifikanten Teil ihres Arbeitslebens der Betreuung von Kindern widmet und die Verantwortung für deren Leben übernimmt. Diese Person kann ein Mann oder eine Frau sein. Obwohl Mütter meistens Frauen waren oder sind, ist die Mütterarbeit doch potentiell von beiden Geschlechtern zu leisten. Weder für den Mann noch für die Frau ist es natürlicher Mutter zu sein, sie ist dazu auch nicht stärker verpflichtet als er.“

[5]: Wertvolle Literaturhinweise sind bei: Helga Möbius: Mutterbilder. Die Gottesmutter und ihr Sohn. Anm. 1 zu finden. In: Renate Möhrmann (Hsrg.): Verkärt, verkitscht, vergessen. Die Mutter als ästhetische Figur. Stuttgart / Weimar 1996. S. 21–39; u.A. Jutta Held: Marienbild und Volksfrömmigkeit. Zur Funktion der Marienverehrung im Hoch- und Spätmittelalter. In: Frauen, Bilder, Männer, Mythen. Kunsthistorische Beiträge. Hrsg. v. Ilsebill Bartha u.a. Berlin 1987; für die theologische Deutungsgeschichte ist Remigius Bäumer / Leo Scheffczyck: Marienlexikon. 5 Bände. Sankt Ottilien 1988–1993 hilfreich.

[6]: Madonna, die beim Stillen des Jesuskindes dargestellt wird.

[7]: Silke Wenk beschreibt die Charakteristika von Allegorien folgendermaßen: „Die Diskrepanz zwischen den vielen Formen idealisierter Weiblichkeit in Bronze und Stein und mangelnder Präsenz von Frauen mit Namen und Geschichte in der kulturellen und politischen Öffentlichkeit und ihrer Geschichtsschreibung ist offensichtlich. Dies gilt auch für das 20. Jh. Auf der einen Seite gibt es die Allegorie als komplexes Zeichen und auf der anderen Seite die außerbildliche Realität, die Lebenspraxis von Frauen, die nichts mit der Allegorie gemein hat. Es geht dabei um eine Erhöhung von Weiblichkeitsbildern, die eine merkwürdige Tradition gerade in Gesellschaften hat, in der Frauen selbst in untergeordneten Positionen waren.“ In: Silke Wenk: Versteinerte Weiblichkeit. Allegorien in der Skulptur der Moderne. Köln 1996, S. 55.

[8]: Zwar unterscheidet Wenk in ihrer Arbeit (wie Anm. 7, S. 117) zwischen den Darstellungen von Müttern und Bräuten in der Skulptur des 19. Jh. die sittsam bekleidet sind, während die Allegorien häufig eine nackte Brust oder einen nackten Oberkörper aufweisen und ihre Kleidung an klassischen Vorbildern orientiert ist. Ich möchte dennoch Wenks Ansatz für die kritische Sicht der Mütterlichkeitsidealbilder nutzen.

[9]: Abbildungen zum Thema Künstlermutter als Allegorie finden sich in: Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Künstlerinnen der Goethe-Zeit zwischen 1750 und 1850. (Ausst.-Kat. Schloßmuseum, Gotha / Rosengartenmuseum, Konstanz). Ostfildern-Ruit 1999.

[10]: Hans Bertram: Familien brauchen Zeit. Warum wir so wenig Geburten haben. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 93 v. 21.04.2004.

URN urn:nbn:de:0114-qn053334

Monika Kaiser

geb. 1963, Studium der Kunstgeschichte, Neueren deutschen Literatur und Italianistik in Marburg, Hamburg und Venedig. 1990 Magisterabschluss mit Studien zum Jüngsten Gericht in Torcello an der Philipps-Universität Marburg. 1991–94 Praktikum und Volontariat am Ludwig Museum für moderne französische Kunst, Koblenz. 1995 Auslandsaufenthalt in Chile, ehrenamtl. Mitarbeiterin des Museo de la Solidaridad Salvador Allende in Santiago. 1996–2003 ehrenamtl. Mitarbeiterin und projektgebunden Angestellte von FrauenKunstGeschichte e. V. in Marburg. Ausstellungsprojekte: Begegnungsraum Schloss – Zeitgenössische Künstlerinnen sehen alte Räume neu (Schlitz 1997), Frauen sehen ihre Stadt (Marburg 2000) und Herzschläge: Die Künstlerinnengruppe Ultramarin aus Bochum (Marburger Kunstverein 2001), Frauenkulturfahrten, Erwachsenenbildung, Weiterbildung zur Kulturmanagerin. 2003 Familienumzug nach Berlin, seither freischaffende Autorin und Arbeit an der Promotion. Künstlerinnenausstellungen in Deutschland bei Prof. Renate Berger (UdK Berlin). Außerdem: Arbeitsplatz Familie mit Sohn Ruben seit 1993.

E-Mail: n/a

Die Nutzungs- und Urheberrechte an diesem Text liegen bei der Autorin bzw. dem Autor bzw. den Autor/-innen. Dieser Text steht nicht unter einer Creative-Commons-Lizenz und kann ohne Einwilligung der Rechteinhaber/-innen nicht weitergegeben oder verändert werden.