Bettgeschichten: Wenn man sich mit so gut nach außen sichtbaren Dingen wie mit Patronage oder Gastfreundschaft beschäftigt, rechnet man nicht damit, an den Betten der Menschen zu landen. Betten sind Orte, an die man eigentlich nicht denkt, wenn es um Selbstzeugnisse, um Gastfreundschaft und um die Rituale frühneuzeitlicher Gelehrtenkultur gehen soll. Das eben ist das Thema, mit dem ich mich im Rahmen unserer Forschergruppe beschäftige, und die Bettgeschichten sind ein kleiner, auch für mich selbst ganz überraschender Ausschnitt daraus.

Rituale der frühneuzeitlichen Gelehrtenkultur fanden nicht nur in den öffentlichen Räumen von Universitäten und Kirchen statt. Sie hatten auch keineswegs nur die streng durchreglementierte Form des Zeremoniells, der Liturgie oder der gelehrten Kommunikations- und Streitrituale. Wie die Untersuchung von Patronageverhältnissen zeigt, konnten ritualisierte Verhaltensweisen überall dort auftreten, wo die entsprechenden Beziehungen mit ihren ritualisierten Elementen gelebt wurden, und dafür waren die Haushalte eminent wichtige Orte. In die Haushalte führt auch das Thema der Gastfreundschaft, mit dem ich mich derzeit beschäftige, und zwar über die Schwelle, in die Stube und an einen Tisch, wo es etwas zu essen oder zumindest zu trinken gibt, und auch oder zuvörderst die Geselligkeit von Gästen und Gastgebern und Gastgeberinnen. In vielen Fällen führt aber der Weg eines Gastes von da auch ins Bett oder in eine andere Schlafgelegenheit hinein. Auch dieser Platz gehört zur Gastlichkeit, und auch hierfür gab es Praktiken, die mehr oder weniger ritualisierte Züge annehmen konnten.

Anfangen will ich mit einer Geschichte, die zwischen zwei französischen Adligen des 16. Jahrhunderts spielte. Im Dezember 1562, so schreibt Kristen Neuschel in ihrem Buch über die französische Adelskultur des 16. Jahrhunderts, partizipierten zwei der mächtigsten Adligen Frankreichs an einem für uns bizarr erscheinenden Ritual. Einer der beiden war Kriegsgefangener. Der andere, der ihn gefangen genommen hatte, hatte ihm die einer Person seines Ranges zukommende Ehre erwiesen. Dazu gehörte es auch, dass er ihm das einzige prachtvoll ausgestattete Bett des Schlosses angeboten hatte, in dem er ihn gefangen hielt. Der so geehrte Gefangene lehnte das Angebot ab und bestand darauf, dass der Besitzer das Bett statt dessen selbst benutzen solle. Am Ende des höflichen Disputs stellte sich als einzig ehrenhafte Alternative heraus, dass beide das Bett miteinander teilten. So kam es, dass sich der Prinz von Condé und der Herzog von Guise, die sich noch kurz zuvor auf dem Schlachtfeld gegenübergestanden hatten, Seite an Seite im selben Bett wieder fanden.

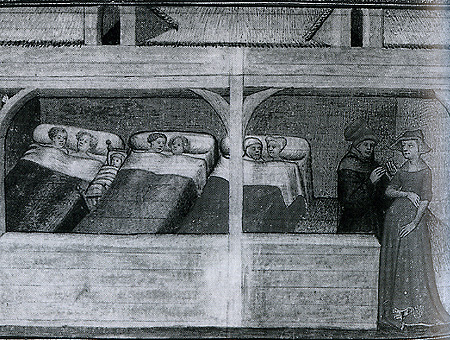

Diese Geschichte, die zunächst gar nichts mit Gelehrten zu tun hat, aber viel mit den Ritualen adliger Umgangsformen, zeigt, dass diese Situation der Gefangennahme des Gegners offenbar von beiden letztlich als eine Situation verstanden wurde, die nach den Regeln von Gastfreundschaft zu behandeln war. Ritualisierte Höflichkeit ermöglichte es, die Konflikt- und Kriegssituation als begrenzt aufzufassen und in eine Sphäre des normalen standesgemäßen Umgangs einzutreten. Zur Gastlichkeit gehörte es, das beste Bett im Haus dem Gast anzubieten, während die Höflichkeit es dem Gast seinerseits gebot, dieses großzügige Angebot abzulehnen. Eine Möglichkeit, den Ausgang dieser Geschichte heute zu interpretieren, ist die Annahme, es habe sonst kein Bett im Haus gegeben, sonst hätte sich vielleicht eben doch noch ein anderes gefunden, um entweder den Hausherrn oder seinen gefangenen Gast aufzunehmen. Diese Annahme setzt aber vermutlich unsere Gepflogenheit voraus, als erwachsene Menschen wenn irgend möglich mit keiner anderen Person als dem Lebenspartner oder der Lebenspartnerin das Bett zu teilen, wobei meist die Sexualität als Teil einer solchen sich auch auf das Bett erstreckenden Beziehung gedacht ist. Dies aber war im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit nicht so – mit anderen erwachsenen Menschen, auch und gerade solchen gleichen Geschlechts, in einem Bett zu schlafen, war eine übliche und vertraute Situation.

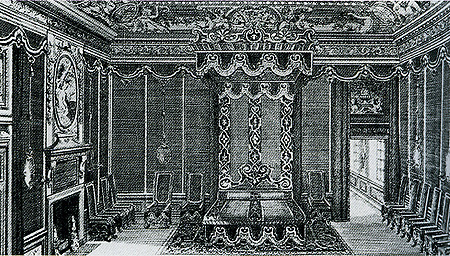

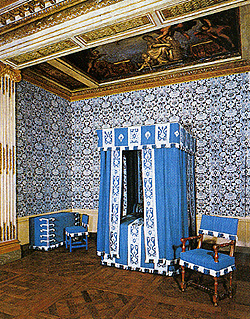

Dass der Prinz von Condé und der Herzog von Guise am Ende zusammen in einem Bett landeten, dürfte mit der Rolle zusammenhängen, die das Prunkbett des Schlosses in der Gastlichkeit des Hauses spielte. Vermutlich gab es in einem dahinter gelegenen Raum, wie Raffaella Sarti es für die Wohnsitze der obersten Schichten beschreibt, noch ein weiteres Bett, das der Hausherr zum Schlafen normalerweise benutzte. Das beschriebene Prunkbett hatte in der Regel in solchen Haushalten nur die Funktion, dass der Hausherr darin oder jedenfalls in dem Zimmer dieses Schaubettes seine Gäste empfing, aber es wurde nur selten zum Schlafen benutzt. In dieser repräsentativen Rolle als zentraler Ort der adligen Gastlichkeit tritt das prachtvolle Bett in dieser Geschichte auf – es musste eine Rolle spielen, aber letztlich sollten weder der Hausherr noch sein gefangener Gast mit etwas Geringerem als diesem Bett vorlieb nehmen. Das Zusammenschlafen im selben Bett war offenbar die viel geringere Hürde als die Rituale der Gleichrangigkeit (wenn es für die Beteiligten überhaupt eine Hürde war).

Dieser Exkurs in die hochadlige Welt zeigt, dass soziale Umgangsformen sich auch auf das Bett erstreckten und dass dort keineswegs Sexualität zur Debatte stehen musste. Die mögliche und häufige Sozialität des Bettes umfasste offenbar ein weit größeres Feld von Beziehungen, Personenkonstellationen, Verhaltensweisen und Empfindungen. Und sie erstreckte sich nicht nur auf die Unterschichten, die Kinder und das Gesinde, sie rührte nicht bloß aus materiellem Mangel her (auch wenn dies für viele ein wichtiger Faktor war) – das Beispiel dieses reichen adligen Schlossherrn zeigt, dass es noch andere Gründe als materiellen Mangel gegeben haben muss, um Menschen miteinander ein Bett teilen zu lassen.

Ich habe diese Geschichte aus zwei Gründen so breit dargestellt: Zum einen zeigt sich das Bett als ein Schauplatz mannigfaltiger und eben auch sozialer Aktivitäten. Es war nicht der private und individuelle Rückzugsbereich, der nur zum Schlafen genutzt und in einem Raum mit der Bezeichnung „Schlafzimmer“ aufgestellt war, an den wir in unserer Gesellschaft zunächst denken. Die Tagzettel der österreichischen Adligen Johanna Theresia Harrach aus dem 17. Jahrhundert dokumentieren ausführlich, für wie vieles das Bett – in diesem Falle auch definitiv das Ehebett – der Ort sein konnte (zumindest während der Abwesenheit des Ehemannes): für das Schlafen allein oder mit einer zu Besuch weilenden Verwandten oder mit einem der Kinder, für das Kranksein, für das Spielen mit den Kindern, für den Empfang von Gästen, für das Essen, für Lesen und Schreiben. An der Geschichte der beiden adligen Herren wird besonders deutlich, dass Regeln und Rituale des sozialen Umgangs sich auch auf das Bett erstreckten. Wer Rituale untersucht, sollte sie auch an diesem Ort wahrnehmen. Und zum anderen werfen diese beiden Beispiele aus dem Adel die Fragen auf, inwieweit soziale Gepflogenheiten und Rituale, die das Bett betrafen, schichtspezifisch oder schichtenübergreifend waren, und wie durch diese Praktiken Geschlechterverhältnisse strukturiert wurden.

Und nun vom Adel zu den Gelehrten und zu denen, die es werden wollten. Thomas Platter (1499–1582) berichtet in seiner Autobiographie, geschrieben 1572 im Rückblick lange nach den Ereignissen, folgende Geschichte. Nach der Niederlage der Reformierten im zweiten Kappeler Krieg 1531 kamen die Truppen der Sieger, nach Platter etwa 400 Schwyzer, abends nach Zürich und wollten in die Stadt hinein.

Platter schreibt: „Do ward ein gleiff von burgeren, die vermeinten, sy weltend ein mord nacht anrichten, dan der verrätteren waren nu(o)n zvill in der stadt, die do hetten können anzeigen, welche man hette söllen ermürden. Do datt man thor zu(o), und was der gantz Renweg voll lütten. Der verräteresch Chlotz-|äscher, der an des Lavater stadt obrester was worden, der reid ußhi an die Syll zu(o) den Schwitzeren, gab inen herberg (wär sy nit wolt in lassen, dem stieß er thüren uff) und was gantz frintlich mit inen. Als nun iederman ab dem Renweg heim gieng, kam D. Jacobus Ammianus (der ietz lang ein professor ist gsin) zu(o) dem Miconio und sprach zu(o) im: ‚Herr Miconi, ich will nit, das ier hinacht in üwerem huß ligend; es weis niemant, was möchte für gan; so wurde man üwer gwiß nit verschonen. Kommet mit mier.‘ Do waren ettlich siner discipulorum, beleittetend in in D. Ammiani huß, und ich mit inen. Do sprach Miconius: ‚Thoma, lig du hinacht by mier.‘ Lagen in eim bett, und ieglicher, er und ich, ein halapparten näbend im im bett. Am nachgenden tag fu(o)ren die Schwitzer den Zürich see uff heim.“

Auch in Platters Geschichte gibt es Gastfreundschaft für die Feinde; und diesmal sind es die Besiegten, die genötigter- und gezwungenermaßen durch die eigene Obrigkeit die Sieger aufnehmen mussten. Nach Platters Darstellung wollten sie dies keineswegs – nicht zuletzt aus Angst, von ihren siegreichen und ungebetenen Gästen umgebracht zu werden. Die unsichere Situation mit den Feinden in der Stadt und in den eigenen Häusern förderte Ängste nicht nur vor den Fremden, sondern auch vor den Bewohnern der Stadt: dass sich nämlich nun viele finden würden, die dem siegreichen Feind die besonders aktiven Leute auf der eigenen Seite denunzieren würden, so dass diese ihres Lebens nicht mehr sicher wären. Diese Situation brachte jedoch auch Solidarität unter den Bedrohten hervor. Besonders exponiert und gefährdet waren die reformierten Gelehrten wie Platters Lehrer Oswald Myconius. Ihm bot ein Kollege, der Griechischprofessor Johann Jakob Ammann, Gastfreundschaft an – genauer gesagt erstreckte sich seine Gastlichkeit auf Myconius und seine Schüler, Platter eingeschlossen. Zwar wird nicht gesagt, ob die Schüler auch ausdrücklich eingeladen waren, aber sie begleiteten ihren Lehrer und wurden jedenfalls mit aufgenommen. Ammann fand, dass Myconius im Haus seines Gastgebers sicherer sei als in seinem eigenen – wohl weil mögliche Denunzianten nicht wüssten, wo sich Myconius in dieser Nacht aufhielt. Warum er aber meinte, dass er selbst und sein Haus im Unterschied dazu nicht gefährdet und deshalb als Asyl geeignet seien, wird nicht gesagt und lässt sich wohl nur so erklären, dass Ammann sich weit weniger offensiv für die reformierte Position und für diesen Krieg engagiert hatte als Myconius.

Platters Geschichte endet damit, dass Myconius ihn aufforderte, mit in seinem Bett zu liegen. Womöglich war es das einzige oder doch sicher das beste Bett, das der Gastgeber für die Gruppe zur Verfügung zu stellen vermochte und das er dem älteren Kollegen anbot. Platters Aufnahme in dieses Bett war eine Auszeichnung, die sein Lehrer ihm in dieser Situation zuteil werden ließ. An anderen Stellen hebt Platter ebenfalls seine besondere Rolle bei Myconius hervor, z. B. dass dieser sich mit ihm beriet, was er nun nach der Niederlage tun und wohin er gehen solle. In Platters Geschichte hier waren es also nicht Gast und Gastgeber, die sich ein Bett teilten, sondern zwei Gäste. Myconius’ Formulierung zeigt deutlich, dass er nun seinerseits als Gastgeber gegenüber seinem Schüler auftrat: Er bot ihm den Platz an seiner Seite an und sprach eine Einladung in sein Gästebett aus, das er auch für sich allein behalten oder mit jemand anderem hätte teilen können. Dass beide Gelehrte, der ältere und der jüngere, nun neben sich im Bett ihre Hellebarden ablegten – ob zwischen sich oder an den Außenrändern des Bettes, ist unklar –, ist eine spezielle Note dieser Situation, die Platter ebenso wie die an ihn ausgesprochene Einladung eigens hervorhebt. Die Situation selbst aber, in der der Lehrer einem seiner Schüler anbot, mit ihm das Bett zu teilen, scheint nur deshalb bemerkenswert, weil er selbst es war, an den diese Einladung gerichtet war.

Während in Platters Geschichte die Solidarität und Nähe der gelehrten Männer untereinander dargestellt wird, ist von den jeweiligen Ehefrauen mit keinem Wort die Rede. Man erfährt weder, wo Platters Frau Anna Dietschi sich zu dieser Zeit befand – nicht einmal, ob sie überhaupt ebenfalls in Zürich war –, noch hört man etwas von Frau Myconius oder vom Gesinde des Myconius-Haushaltes.

In dieser Geschichte sind Ritualisierungen zwar weniger ausgeprägt beschrieben, aber doch erkennbar: Es ist der Gastgeber, der einlädt, und das Überschreiten seiner Haustürschwelle soll seinen Gästen Schutz bieten – eine der traditionellen Funktionen von Gastfreundschaft. Er bietet seinem älteren Kollegen sein Haus an, und dessen Schüleranhang ist selbstverständlich in diese Gastlichkeit eingeschlossen. Er offeriert zumindest seinem vornehmsten Gast ein Bett, und dieser hat Gelegenheit, einen Teil dieses Platzes seinerseits jemandem zur Verfügung zu stellen. Dass Myconius dies auch unmittelbar tat, zeigt eine der ritualisierten und ganz offensichtlich für andere akzeptablen Handlungsformen in Lehrer-Schüler-Beziehungen, die Patronageanteile besaßen: Der mächtigere Teil kann seine Ressourcen teilen (oder auch nicht) – was in diesem Falle mit körperlicher Nähe verbunden ist – und sie öffentlich als eine besondere Gabe gewähren, die zugleich eine Auszeichnung vor anderen darstellt. In der kurzen, mit wenigen Sätzen skizzierten Szene sind hierarchisierende Handlungselemente von Platter besonders betont. Dass auch die Hellebarden eigens erwähnt werden, kann zunächst der Situation einer Gefährdung geschuldet sein; aber dass diese nun ausgerechnet mit im Bett liegen müssen, lässt fast vermuten, dass dieses Detail eine eigene, mir aber noch unklare Bedeutung hat. Aber es dürfte sich wohl kaum um ein spezielles Gelehrtenritual handeln.

Mein nächstes Beispiel ist das Tagebuch des Samuel Pepys aus dem 17. Jahrhundert. Pepys, der in Cambridge studiert hatte und danach eine politische Karriere zunächst als Sekretär im Haushalt eines wohlhabenderen Verwandten begann, macht in seinem Tagebuch häufiger das Bett zum Thema. Dabei ist nicht nur von seinem eigenen Bett zu Hause die Rede, das er mit seiner Frau teilte und in dem verschiedentlich geredet, gestritten oder vorgelesen wurde. Auch in Pepys’ Leben gab es die Audienzbetten, die wir schon bei Johanna Theresia von Harrach und anderen Adligen angetroffen haben. In solchen Betten empfingen ihn der Schwiegervater seines Patrons Mountagu, Mr Crews, und sein anderer Arbeitgeber Mr Downing. Aber er verabschiedete sich auch von Frauen, die im Bett lagen, auch wenn in diesem Fall keine Standesdifferenz im Spiel war.

In Gasthäusern war das Teilen eines Bettes, wie Antoni Maczak beschreibt, eine häufige Möglichkeit. Auf der Reise nach Cambridge, wohin sein Vater und er seinen Bruder zum Studieren brachten, schlief Pepys in Gasthäusern mit seinem Reisebegleiter Mr Pierce oder mit seinem Bruder in einem Bett. Das Zusammenschlafen auch mit unbekannten, vom Gastwirt zugeteilten Personen war eine der Standardsituationen des Unterwegsseins und zugleich eine der Gefahrensituationen, wie es der Elsässer Kannengießer Augustin Güntzer im 17. Jahrhundert in seiner Autobiographie drastisch beschreibt: man konnte bestohlen werden, aber auch sexuellen Attacken ausgesetzt sein. Pepys erwähnt nur die Fälle, in denen er mit jemandem aus seiner Reisegesellschaft zusammen lag (Pearse war unterwegs zu Pepys’s Patron und Arbeitgeber Lord Mountagu, um mit diesem etwas zu besprechen); ob es bei ihm auch andere Fälle gab, lässt sich schwer einschätzen.

Auch bei privaten Gastgeberinnen und Gastgebern lag man nicht unbedingt allein. Bevor Pepys mit seinem Patron in See stach, und nachdem sein eigenes Haus für die Zeit seiner Abwesenheit bereits abgeschlossen war, musste er für einige Nächte bei Nachbarn schlafen. Zur dort gewährten Gastfreundschaft gehörte das Harpsichordspielen der Gastgeberin, Mrs Crispe, und Pepys schlief zusammen mit Mrs Crispes Sohn Laud in einem Bett, das in der besten Kammer des Hauses stand. Er kommentiert: “which indeed was finely furnished.” Dies war am 17. März 1660. Für den folgenden Tag notiert er, dass er abends mit Mrs Crispe, ihrer Tochter und ihrem Sohn zusammen saß und redete und dass er die Familie beriet, wie der Sohn Laud es am besten schaffen könnte, zur See zu gehen. Am 19. März dann schritt Pepys auch gleich selbst zur Tat: “and I did solicit the Captain for Laud Crispe, who gave me a promise that he would entertain him.” Pepys’ und Lauds Bettbeziehung war also innerhalb kürzester Zeit auch zur Patronagebeziehung geworden.

Mein letztes Beispiel ist Erasmus von Rotterdam, der in einer seiner Erziehungsschriften – De civilitate morum puerilium von 1530 – ein letztes Kapitel auch dem Verhalten im Bett widmet. Damit verlasse ich die Selbstzeugnisse und greife einen Text der normativen Literatur auf. Erasmus geht davon aus, dass der junge Mann zumindest das Zimmer, in dem sein Bett steht, nicht für sich allein hat, wenn er mahnt, man solle nicht schwatzen und man solle sich nicht nackt vor jemandem zeigen, das gehöre sich nicht. Wenn man ein Bett mit einem Gefährten teile, solle man ruhig liegen, sich nicht umher werfen, sich nicht entblößen oder den anderen dadurch belästigen, dass man ihm die Decke wegziehe. Erasmus geht also selbstverständlich davon aus, dass ein geteiltes Bett auch eine geteilte Bettdecke bedeutete – mit all den Schwierigkeiten, sich unter einer einzigen Decke zu arrangieren, und all den Möglichkeiten, dem anderen das Leben und vor allem Schlafen schwer zu machen.

Erasmus widmete diese Schrift dem jungen Heinrich von Burgund, dachte aber zugleich auch an weniger prominente junge Männer als Adressaten seiner lateinischen Schrift, die er mit antiken Beispielen und Anspielungen versehen hatte. Erasmus wandte sich zwar nicht ausdrücklich an Gelehrte mit seinen Verhaltensregeln, sprach aber als Gelehrter und versuchte humanistisch-christliche Normen zu vermitteln. Auch bei ihm erstrecken sich die Regeln des Anstands und der Höflichkeit auf Tisch und Bett, und man wird wohl nicht fehlgehen mit der Annahme, dass er seine Regeln auch von Gelehrten praktiziert wissen wollte.

Was aus den hier vorgestellten Beispielen deutlich wird, ist, dass sich Rituale der Gelehrtenkultur nicht unbedingt von denen anderer sozialer Schichten unterschieden. Jedenfalls gab es offenbar Handlungsfelder, deren Praktiken und Regeln Gelehrte mit anderen teilten, wozu die Gastfreundschaft mit ihren Bettgeschichten gehörte. Rituale von Gelehrten müssen also keine Gelehrtenrituale sein, und sie müssen auch nicht unbedingt ihre gelehrten Aktivitäten betreffen. Aber sie können als solche auch eine besondere Bedeutung für die spezifischen sozialen Beziehungen der Gelehrten untereinander haben und damit indirekt an ihren unmittelbar gelehrten Aktivitäten teilhaben. Was die hier ausgebreiteten Bettgeschichten unter anderem auch zeigen, ist, dass wir die Gelehrtenkultur nicht nur als etwas in sich Geschlossenes, von einem Anderen oder Äußeren Getrenntes und Differenziertes wahrzunehmen haben, sondern dass es mannigfache Felder von Gemeinsamkeiten mit Anderen gab. Rituale, die das Bett einbezogen, konnten die Gelehrten genauso wie andere Menschen betreffen. Umgekehrt setzten sich die alltäglichen Beziehungen, auch die ganz milieuspezifischen, bis in die Betten hinein fort.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Vortrag wurde am 11. 6. 2005 bei der Langen Nacht der Wissenschaften an der FU Berlin gehalten. Eine ausführlichere Version mit Nachweisen soll erscheinen in: Alf Lüdtke, Reiner Prass (Hgg.): Gelehrtenleben und Wissenschaftspraxis – in Selbstzeugnissen. Festschrift für Hans Medick. Weimar/Köln/Wien 2006 (in Vorb.). Wir danken Gabriele Jancke für die Erlaubnis, den Text hier verwenden zu dürfen. Die DFG-Forschergruppe „Selbstzeugnisse in transkultureller Perspektive“ ist erreichbar über ihre Homepage, http://www.fu-berlin.de/selbstzeugnisse.

URN urn:nbn:de:0114-qn063275

Gabriele Jancke

E-Mail: n/a

Die Nutzungs- und Urheberrechte an diesem Text liegen bei der Autorin bzw. dem Autor bzw. den Autor/-innen. Dieser Text steht nicht unter einer Creative-Commons-Lizenz und kann ohne Einwilligung der Rechteinhaber/-innen nicht weitergegeben oder verändert werden.